引言:打通氫能經濟的“任督二脈”

中國石化建成全球首條百公里級高壓純氫管道,輸送成本降至每公斤0.8元;中集安瑞科研發的IV型儲氫瓶將單位成本壓至國際水平的60%;美國Chart Industries液氫技術實現-253℃極溫儲運,日蒸發率控制在0.3%以內——全球氫儲運產業正以年復合增長率22.7%突破規模化應用瓶頸。2025年全球市場規模將突破184億美元,中國市場貢獻327億元(占全球28%),較2021年增長240%。這場由材料革命、超低溫技術與裝備智能化驅動的變革,正在破解氫能“制易輸難”的核心痛點,重塑清潔能源供應鏈格局。

中投產業研究院發布的《2025-2029年中國氫儲運行業深度調研及投資前景預測報告》共十章。首先介紹了氫儲運產業的基本概念和全球發展現狀,然后分析了現下氫儲運行業的發展環境和中國氫能產業發展綜況,對氫能儲存和氫能運輸兩個關鍵點分別進行了詳細的闡述,然后對氫儲運行業的重點設備——儲氫瓶行業進行了深入分析,接著詳細了介紹了各細分領域主要企業的經營狀況,然后分析了氫儲運行業的投資機遇、投資風險及投資建議;最后報告對氫儲運行業的發展趨勢及前景進行了科學的預測。

一、市場爆發:三層需求引擎的“輸送方程”

(一)規模裂變:從示范到商業化的指數曲線

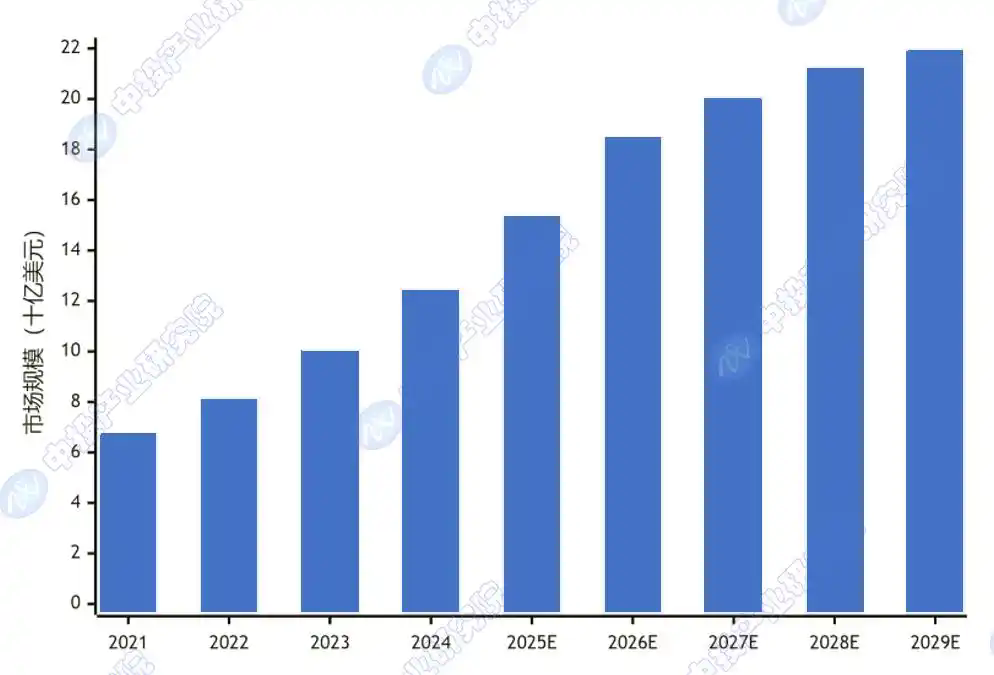

數據來源:中投產業研究院根據IEA、中國氫能聯盟數據整理

全球氫儲運市場呈現高速增長與結構演變雙重特征。市場規模從2021年的68億美元增長至2029年的220億美元,但增速逐步放緩,從早期年增20%以上回落至成熟期的6%左右。技術結構發生顯著變化:2025年前高壓氣態儲運主導市場,占據65%以上份額,主要受益于技術成熟度和加氫站等基礎設施建設拉動;2025年后液氫和有機液體儲運(LOHC)占比快速提升,得益于規模效應帶來的成本下降和長距離運輸需求崛起。

(二)成本拆解:儲運環節的“降本攻堅戰”

圖表:氫儲運成本結構分析與下降路徑

數據來源:中國氫能聯盟《中國氫能儲運技術發展藍皮書》2024年

當前氫儲運成本占終端氫價的35%-40%,是制約氫能平價的關鍵。高壓氣態儲運的成本下降路徑清晰:通過材料創新(如碳纖維國產化使儲氫瓶成本降40%)、規模效應(站用儲氫瓶數量從300支/年增至3000支/年)和技術升級(90MPa壓縮機國產化),到2030年單位儲運成本可下降52%。液氫儲運的成本下降更依賴設備大型化(儲罐從50m3增至300m3)和蒸發率控制(從0.5%降至0.1%),目前中日技術差距約5-8年。

二、技術競速:四大路線的“生死突圍”

(一)高壓氣態:國產替代的“主戰場”

圖表:高壓儲氫瓶技術參數對比矩陣

數據來源:國際氫能協會(IHA)、中投產業研究院整理

高壓氣態儲氫是短期內產業化最成熟的路線,但不同技術類型的國產化程度差異顯著。IV型瓶是未來車載儲氫的主流方向,其碳纖維全纏繞結構比金屬瓶減重30%,但國內碳纖維材料(T700級以上)仍依賴進口,東麗、Hexcel占據80%市場份額。中集安瑞科通過自主研發,已將III型瓶成本降至國際水平的60%,并在2024年實現IV型瓶小批量量產,突破殷鋼合金等卡脖子材料。

(二)低溫液態:航天技術的“民用轉化”

液氫儲運雖能將氫密度提升至70.6kg/m3(氣態的800倍),但面臨-253℃極溫保溫和蒸發損失兩大難題。美國Chart Industries的真空多層絕熱技術將日蒸發率控制在0.3%,而國內中科富海等企業仍徘徊在0.8%-1.0%。2024年中國首座商業化液氫工廠——鴻達興業項目投產,其核心BOG再液化設備仍依賴林德、法液空進口,國產化率不足20%。

(三)有機液體(LOHC):長距離輸送的“黑馬”

LOHC技術通過苯、甲苯等介質可實現在常壓常溫下儲運,安全性顯著提升,但存在能量損耗高(加脫氫能耗占氫能的30%)和催化劑成本高(鉑族金屬占成本40%)的痛點。德國Hydrogenious公司脫氫催化劑壽命已達8000小時,國內武漢氫陽等企業仍處于2000-3000小時水平。2024年中國化學工程在內蒙古開展的百噸級LOHC示范項目,脫氫效率僅85%(國際先進水平92%),經濟性尚未顯現。

三、區域博弈:中美歐日的“四國殺”

(一)全球勢力版圖:專利與標準的“雙重競爭”

全球氫儲運競爭呈現“三強領先、中國追趕”格局。美國在液氫技術(NASA航天轉化)和IV型瓶專利(Quantum、Hexagon)上占優;歐盟主導標準制定(ISO19885等),擁有林德、法液空等設備巨頭;日本在液氫儲運(川崎重工)和LOHC技術(千代田)上領先;中國雖在應用規模(示范項目數量)上全球第一,但核心專利占比僅12%,標準制定話語權弱(參與國際標準不足20項)。

(二)中國集群作戰:長三角與粵港澳的“雙雄爭霸”

長三角以上海、蘇州為核心,形成高壓氣態儲氫裝備集群,匯聚了中集安瑞科、斯林達安科等企業,III型瓶產能占全國50%;粵港澳大灣區依托佛山、云浮基地,聚焦液氫技術,中科富海建設了國內首條民用液氫生產線(日產5噸)。兩地競相布局管道輸氫網絡:中石化的烏蘭-秦皇島管道(400公里)代表長管拖車向管網運輸的轉型,單位成本降至0.8元/公斤·百公里。

四、未來圖景:2030氫儲運的“終極形態”

1、管網化:借鑒天然氣“主干網+區域網”模式,2030年全球氫管道里程從當前的5000公里增至3萬公里,成本降至0.4-0.6元/公斤·百公里。

2、液氫主導:在航天、重卡等場景普及,日蒸發率突破0.1%,儲罐規模從50m3增至300m3。

3、氨-氫融合:利用氨作為氫載體,解決遠洋運輸痛點,日本川崎已開展液氨裂解技術示范。

結語:重寫能源儲運的“價值公式”

能源輸送效率=(儲運密度×網絡化程度)/(成本×能耗損失)

中國破局需聚焦三方面:

?技術側:突破IV型瓶碳纖維(T800級)、液氫BOG再液化等卡脖子技術;

?設施側:推進“氫-電-熱”多能互補管網建設,構建區域儲運網絡;

?標準側:主導ISO/TC197等國際標準制定,推動設備認證互認。

當中集安瑞科的IV型瓶奔馳在滬甬高速,當中石化管道將綠氫輸往京津冀——這場始于技術替代的競爭,正在重塑全球能源儲運的權力格局。

公司介紹:

本文作者為中投顧問下屬機構:中投產業研究院。

【中投顧問】是中國領先的產業研究咨詢專業機構,提供產業研究、產業規劃和產業招商的全流程服務,還開發了產業研究咨詢的大數據平臺【中投顧問產業大腦】。有任何專業問題歡迎互動交流。